|

|

|

|

|

|

|

|

このページは、R/Cスケール機、カーチスP−40Eウォーホークの制作・飛行に関わる苦難の道のりをつづった壮大な物語です。

|

P−40メモリアル壁紙 VGA(640×480) SVGA(800×600) XGA(1024×768) |

カーチスP−40との出会い |

呪われた飛行機 |

| キット制作の準備 |

スケール大会出場! |

| P−40改造! |

発奮!スケールアップ |

| 夏のある日の大事件です |

トラブルがいっぱい! |

| 花粉症じゃなかったの? |

P−40その後 |

| P−40ついに初飛行! |

私が、HOBBYTOWN USAという店を覗いていたとき、その箱を見つけたのです。それは...

TOP-FLITE Cartiss P−40E Gold Edition Kit

それから2ヶ月後のことです。あのウィチタから、飛行機がやってきました。当社が整備し、自衛隊に納入するための飛行機が空輸されてきたのです。空輸パイロットは話好きで気さくな爺さんでした。私はウィチタにいたときの話をいたしました。

私、「カーチスP−40のキットがあってねー、ほしかったんだけど箱がおっきくて持って帰れなかったんだよ」

爺さん「ふーん、どれくらいあるの」

私、両手を軽く広げて、「こんなもん」

爺さん「なーんだ、そんぐらいなら買ってきてやるよ。どんなやつだ、どこに売ってた?」

私は、地図とカタログを手に彼に説明しました。なんと彼は次の機体を空輸するとき、ちゃっかりそのキットを乗せてきてくれたのでした。(密輸です密輸!)

そんなわけで、「TOP-FLITE Cartiss

P−40E Gold Edition Kit」が私のものになりました。(160ドル+爺さんへのおみやげ代)

早速制作にかかった私でしたが、さてさて、そうは簡単にいかなかったのです。

<機体スペック>

<機体スペック> 制作に取りかかった私は、初めはP−40の雰囲気を楽しむだけのつもりでした。しかし、その素材の良さゆえに、若干のスケールアップを実行することにしました。主な改造点は以下の通りです。

・固定の尾輪を引き込み式に

・サーボスペースを移動させて、コックピットを再現する

・垂直尾翼の複雑なヒンジラインの再現

・エルロン、フラップホーンは内装とする

エンジンはOSを使用するとして、脚関係のパーツをどうするか悩みました。取説には、ロバート社の引込脚が指定されています。確かにタイヤの大きさ・重量などから考えて、MKなど、機械式の引込脚では無理がありそうです。ここで役に立ったのがアメリカから持ち帰ったタワーホビーズのカタログです。

ここでスケールマニアのみなさんにアドバイス、一度外国のカタログをチェックしてみてください。珍しい機体キットはもちろんのこと、日本では手に入らないと思っていたあこがれのパーツ、工具、接着剤に至るまで、それこそ膨大な量の便利グッズが載っているではありませんか。しかも送料を考えてもはるかに安い!

いまや個人輸入は難しい時代ではありません。カタログを取り寄せ、付属しているオーダー用紙に、ほしい品物とカードの番号を書き込んでFAXすればよいのです。これを読んでいる貴方だったら、ここをクリックしてE-mailを送ってやればOKです。

私も思い切ってオーダーを書きました。ロバートの引込脚、ストラット、タイヤ、P−40専用のスピンナー、等々。待つことたった10日間、それらの部品は空路はるばる私の手元に届きました。

まずは引き込み式の尾輪です。

まずは引き込み式の尾輪です。

キットには固定式のパーツが入っていましたが、実機のP−40の尾輪は引き込み式で、クリーンな胴体下面になっています。これを再現するために、、ロバート社の

Retractable Tail Gear No.122 を使用しました。ドアは、塩ビ板を熱で整形して同じくロバートの棒ヒンジを加工して取り付け、尾輪の上下に連動して開閉するよう機械的にリンクしてあります。写真ではわからないと思いますが、開閉用ロッドの取付位置を決めるためにいくつ余計な穴を開けたことか。おかげでこのように立派に作動し、現在までノートラブルです。

次は主脚です。P−40の主脚は90度回転して後方へ引き込む形式になっています。これを自作するのはなかなか大変ですから、私はキットの指定通りロバート社の

Pneumatic Rotating Retract No.615 とオレオ式脚柱

Straight Robostrut を使用しました。内方・外方の脚ドアは外方のみ再現し、作動機構を持たず、開閉ともただ脚柱に押されて動くよう工夫してあります。本当はもっと凝りたかったのですが、装飾品が脚の作動を妨げるようでは困るのでこのあたりで手を打ちました。

このエア式引き込み脚は大変確実に作動しましたが、一つだけ問題点がありました。機体をローパスさせて脚を上げると、「おーい、ぱったんという音聞こえたぞー」などという声。そう、作動速度が速すぎるのです。通常はエアの量を絞って調節するのですが、この機体の場合、空気力に逆らって前方に脚ダウンしますので、エアの絞りすぎはダウンロックを不確実にする可能性があり、危険です。

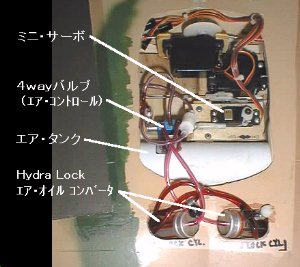

そこで採用したのが、Sonictronics

社の Hydra Lock なるシステム。これは、エア・バルブと脚シリンダーの間に装着し、シリンダーに送られるエア圧をハイドロ・オイルの流れに変換し、脚シリンダーを油圧で作動させようというものです。これを、ダウン・アップ両系統に装着。しかし、大きさ・重さも手のひらサイズで、写真のように全ての脚系統が主翼内に収まっています。

そこで採用したのが、Sonictronics

社の Hydra Lock なるシステム。これは、エア・バルブと脚シリンダーの間に装着し、シリンダーに送られるエア圧をハイドロ・オイルの流れに変換し、脚シリンダーを油圧で作動させようというものです。これを、ダウン・アップ両系統に装着。しかし、大きさ・重さも手のひらサイズで、写真のように全ての脚系統が主翼内に収まっています。

このシステムが効果絶大、脚は5〜6秒かかってゆっくり且つ確実に上下します。このスケール・ライクな作動に、本人もギャラリーも大満足! しかし半年後、予想もしなかった重大なトラブルが待ち構えていようとは....

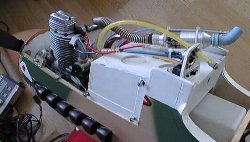

もうひとつ、エンジン回りの写真をお見せしましょう。P−40は機首下部にラジエーター、オイルクーラーなどがあるため、模型化してもかなりこの部分が大きく、エンジン搭載も余裕があります。写真は、ABS製のカウリングを外したところですが、この中にマフラー、給油口、プラグヒートのアダプタ、受信機のスイッチまで集中配置しています。カウリングをかぶせると殆ど見えません。が、その後部から手を突っ込めばどれも容易にアクセスできます。スケール機で、外から見える部分にスイッチが「でん」と装備されているのはいただけませんからね。

もうひとつ、エンジン回りの写真をお見せしましょう。P−40は機首下部にラジエーター、オイルクーラーなどがあるため、模型化してもかなりこの部分が大きく、エンジン搭載も余裕があります。写真は、ABS製のカウリングを外したところですが、この中にマフラー、給油口、プラグヒートのアダプタ、受信機のスイッチまで集中配置しています。カウリングをかぶせると殆ど見えません。が、その後部から手を突っ込めばどれも容易にアクセスできます。スケール機で、外から見える部分にスイッチが「でん」と装備されているのはいただけませんからね。

壁に吊してあった水上機・シーライン60が無い!!

いや、あるのです、ずーっと床に近いところに。そしてその下には、な、なんと、折れ曲がったバルサの固まりが.....

1994年夏、その年は記録的な猛暑でありました。(庭の芝生が全て枯れてしまったぐらいです)

シーラインは、切れないはずのビニール紐で吊り下げてありました。その紐がなんと暑さで伸びて切れてしまったのです。運の悪いことにその下には、やっと下塗りが終わったばかりのP−40の主翼が置いてありました。シーラインの立派な垂直尾翼は見事にP−40の主翼を貫通し、風穴を開けてしまいました。そればかりか、せっかく苦労して仕上げたスプリット・フラップのラインが反り返ってめちゃくちゃに.....

さすがにこのときばかりは私も泣きそうになりました。ショックでこの後数ヶ月、制作はお休みになってしまいました。

ちなみにシーラインの方は、P−40がクッション代わりとなったのか、全くの無傷。不幸中の幸いと言うべきか.....こちらは翌日予定通りフライトを行いました。

さて、P−40はその後どうなったか? 何とか気を取り直して完成させました。

ところで、私はこの機体を展示するときは必ずフラップを開いておきます。「実機も油圧が無くなると開くんだぜ」とかなんとかいって。 何故って? フラップを閉じてしまうと隙間ができ、後縁が反っているのがバレてしまうからですよ!

これは、瞬間接着剤アレルギーなんだ!

ということが.....

そういえば、知り合いに聞いたことがあります。この臭いをかいだだけでショック症状を起こす人もいるそうです。皆さんも注意した方がいいですよ、風邪をひいたと思っていると、実は私と同じように瞬間アレルギーかもしれません。でも今や瞬間無しでR/C飛行機の制作など考えられないですね! いったいどうしたらよいのでしょう? 瞬間も種類によって刺激の少ないものがあるのでしょうか? 又、ほかに特殊マスクとかアレルギーを防ぐ方法はないのでしょうか?

うーんこれは問題だ!

初飛行は、岐阜ラジコンフライヤーズ(GRCF)飛行場にて行いました。

初飛行は、岐阜ラジコンフライヤーズ(GRCF)飛行場にて行いました。

エンジンは、以前EZバドライト・レーザーに搭載し、絶好調のOS

FS91 Surpass 4サイクル、プロポは本機のために新調し十分に機能確認を行った、JR

PCM10s(7サーボ使用)です。

初飛行前にまずはタクシー試験。狭いトレッド、大きなタイヤで高い頭上げ姿勢のP−40は、いかにも離陸滑走が難しそうです。徐々に滑走速度を上げ、何回も飛行場を往復させているうち、意外な低速で「ふわり」と空中に浮かび上がってしまいました。私は一旦はパワーを絞ったものの、気を取り直してスロットル全開、機体は青空へ吸い込まれるように上昇していきました。

意図していなかった浮揚で幕をあけた初飛行ですが、いつ飛行しても良い状態に調整してあったため、少しトリムをダウンに取っただけで全く安定した飛行でした。舵角も丁度良く操縦性も問題ありません。私は脚・フラップの作動を確かめた後、何回かローパスを行い、着陸。クラブ員の拍手と賞賛の声が聞こえてきました。

その日は、機体に慣れるため3回の飛行を行いましたが、帰宅して整備点検を行った私は機体の状態を見て愕然とすることになるのです。やっと初飛行に成功したP−40の新たなる試練の始まりでした。

時は1995年3月末、出場予定のスケール機大会のほぼ1ヶ月前のことでした。

エルロン・サーボが外れかかっている!

まったく、よく事故にならなかったものです。エルロン・サーボはテトラのL字金具を使って横置きに取り付けてありましたが、その金具が折り目で破断し、サーボがぶらぶらの状態でした。サーボを作動させてみると、円形運動するサーボホーンに対して、平行運動するプッシュロッドからサーボに無理な力が加わって、サーボが揺れていました。早速ロッドを調整し直しましたが、根本的な対策にならず、現在は下図のようにサーボ位置そのものを変更しています。

これは調子に乗ってガス欠かと思ったのですが、なんとそうではありませんでした。フレキシブルのエキゾーストが根本でポッキリ折れて、マフラー・プレッシャーがかからない状態になっていました。ですから、エンコン・ハイで加速したとき、燃料が薄くなって止まったようです。マフラーも、脚も、家に帰らなければ修理できません。また、このエキゾーストのトラブルはこの後何度も再発する事になるのです。

これは調子に乗ってガス欠かと思ったのですが、なんとそうではありませんでした。フレキシブルのエキゾーストが根本でポッキリ折れて、マフラー・プレッシャーがかからない状態になっていました。ですから、エンコン・ハイで加速したとき、燃料が薄くなって止まったようです。マフラーも、脚も、家に帰らなければ修理できません。また、このエキゾーストのトラブルはこの後何度も再発する事になるのです。 なぜこのようなことが起こったのでしょうか? 飛行前にトリムレバーは確認したはずです。誰かが送信機にいたずらしたのでしょうか? そうではありませんでした。後で判ったことですが、今までこの飛行機を飛ばしていたのは、曇りや小雨の涼しい日ばかりでした。しかし、大会当日は炎天下で、おまけに朝からの展示でしっかり飛行機は暖まっていました。この機体には、エレベーターとラダーに長いピアノ線のプッシュロッドが使ってありました。このロッドが暑さでだいぶ伸びていたのが原因でした。これではトリムも狂うわけです。普通は長いロッドは中間にバルサ棒を使うので伸びはあまり気になりませんが、珍しくキットの通り作った部分がこのような結果になろうとは。それ以来気温の変化には十分気を付けています。

なぜこのようなことが起こったのでしょうか? 飛行前にトリムレバーは確認したはずです。誰かが送信機にいたずらしたのでしょうか? そうではありませんでした。後で判ったことですが、今までこの飛行機を飛ばしていたのは、曇りや小雨の涼しい日ばかりでした。しかし、大会当日は炎天下で、おまけに朝からの展示でしっかり飛行機は暖まっていました。この機体には、エレベーターとラダーに長いピアノ線のプッシュロッドが使ってありました。このロッドが暑さでだいぶ伸びていたのが原因でした。これではトリムも狂うわけです。普通は長いロッドは中間にバルサ棒を使うので伸びはあまり気になりませんが、珍しくキットの通り作った部分がこのような結果になろうとは。それ以来気温の変化には十分気を付けています。 などなど....

これらは、普段の取り扱いを考慮して意図的に省略した部分もありますが、確かに出来の悪い部分があります。そこで次の3点に手を加えました。

リベットを打つ

リベットを打つ

さて、がんばってスケールアップを施したP−40、スケール機でありながら扱い安さにも気を配り、トラブルフリーの良い飛行機! のはずだったのですが....

さて、この原因が判明するにはしばらくかかりました。本機のエアのラインには、クイックディスコネクトという接続部品がありません。接続部からのエア漏れを懸念して、わざわざこれを使用しなくていいように設計したのです。当然、エアは抜けませんから、飛行後の本機の脚シリンダーには、常に圧力がかかり放しになっていました。ところで前述の通り、本機はハイドロ油でシリンダーを動かしていますが、なんと、このシリンダーはプラスティックで出来ていたのです!!。

さて、この原因が判明するにはしばらくかかりました。本機のエアのラインには、クイックディスコネクトという接続部品がありません。接続部からのエア漏れを懸念して、わざわざこれを使用しなくていいように設計したのです。当然、エアは抜けませんから、飛行後の本機の脚シリンダーには、常に圧力がかかり放しになっていました。ところで前述の通り、本機はハイドロ油でシリンダーを動かしていますが、なんと、このシリンダーはプラスティックで出来ていたのです!!。